表面活性剂的基本知识及对洗涤的影响

2024-08-14

表面活性剂(surfactant),是指加入少量能使其溶液体系的界面状态发生明显变化的物质。具有固定的亲水亲油基团,在溶液的表面能定向排列。

表面张力

把液体表面任意单位长度的收缩力称为表面张力,单位为N·m-1。

表面活性和表面活性剂

将能降低溶剂表面张力的性质称为表面活性,而具有表面活性的物质称为表面活性物质。

把能在水溶液中分子发生缔合且形成胶束等缔合体,并具有较高的表面活性,同时还具有润湿﹑乳化﹑起泡﹑洗涤等作用的表面活性物质称为表面活性剂。

表面活性剂基本结构

表面活性剂的分子结构特点

表面活性剂是一种具有特殊结构和性质的有机化合物,它们能明显地改变两相间的界面张力或液体(一般为水)的表面张力,具有润湿﹑起泡﹑乳化﹑洗涤等性能。

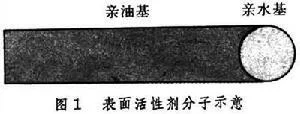

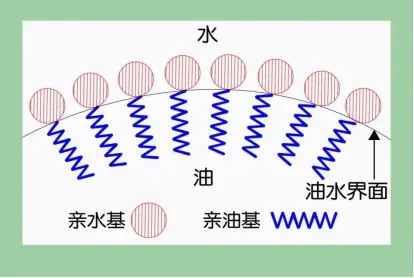

就结构而言,表面活性剂都有一个共同的特点,即其分子中含有两种不同性质的基团,一端是长链非极性基团,能溶于油而不溶于水,亦即所谓的疏水基团或憎水基,这种憎水基一般都是长链的碳氢化合物,有时也为有机氟﹑有机硅﹑有机磷﹑有机锡链等。另一端则是水溶性的基团,即亲水基团或亲水基。亲水基团必须有足够的亲水性,以保证整个表面活性剂能溶于水,并有必要的溶解度。由于表面活性剂含有亲水基和疏水基,因而它们至少能溶于液相中的某一相。表面活性剂的这种既亲水又亲油的性质称为两亲性。

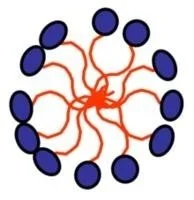

为了方便,常用符号长方形加一个圆圈表示表面活性剂分子,如右图所示。其中长方形代表亲油基,而圆圈代表亲水基。

表面活性剂的类型

表面活性剂是一种既有疏水基团又有亲水基团的两亲性分子。疏水基团的差别主要是在碳氢链的结构变化上,差别较小,而亲水基团的种类则较多,所以表面活性剂的性质除与疏水基团的大小﹑形状有关外,主要还与亲水基团有关。亲水基团的结构变化较疏水基团大,因而表面活性剂的分类一般以亲水基团的结构为依据。这种分类是以亲水基团是否是离子型为主,将其分为阴离子型﹑阳离子型﹑非离子型﹑两性离子型和其他特殊类型的表面活性剂。

表面活性剂水溶液的特性

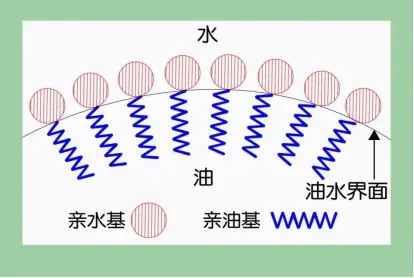

① 表面活性剂在界面上的吸附

表面活性剂分子中具有亲油基和亲水基,为两亲分子。水是强极性液体,当表面活性剂溶于水中时,根据极性相似相引﹑极性相异相斥原理,其亲水基与水相引而溶于水,其亲油基与水相斥而离开水,结果表面活性剂分子(或离子)吸附在两相界面上,使两相间的界面张力降低。表面活性剂分子(或离子)在界面上吸附越多,界面张力降低越大。

② 吸附膜的一些性质

吸附膜的表面压力:表面活性剂在气液界面吸附形成吸附膜,如在界面上放置一无摩擦可移动浮片,以浮片沿溶液面推动吸附质膜,膜对浮片产生一压力,此压力称为表面压力。

表面黏度:与表面压力一样,表面黏度是由不溶性分子膜表现出的一种性质。以细金属丝悬吊一白金环,令其平面接触水槽的水表面,旋转白金环,白金环受水的黏度阻碍,振幅逐渐衰减,据此可测定表面黏度,方法是:先在纯水表面进行实验,测出振幅衰减,然后测定形成表面膜后的衰减,从两者的差值求出表面膜的黏度。

表面黏度与表面膜的牢固度密切有关,由于吸附膜有表面压力和黏度,它必定具有弹性。吸附膜的表面压力越大,黏度越高,其弹性模量就越大。表面吸附膜的弹性模量在稳泡过程中有重要意义。

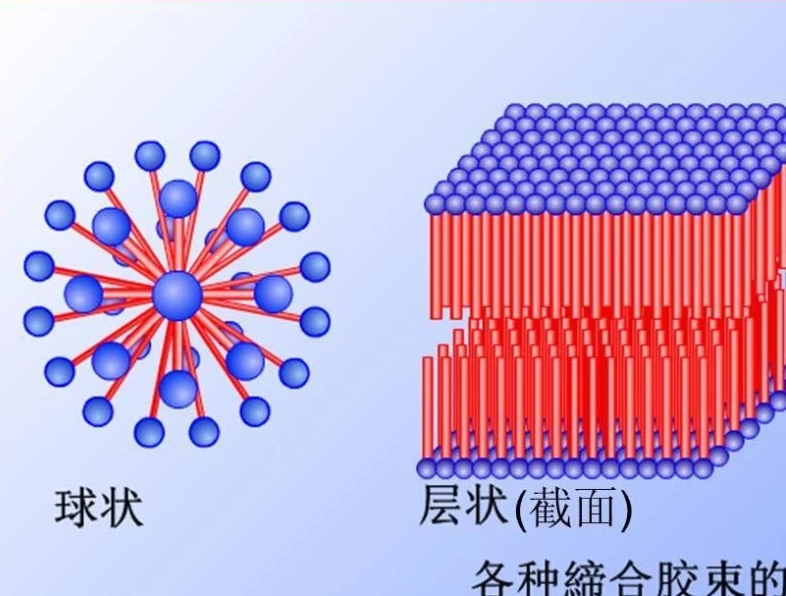

③ 胶束的形成

表面活性剂的稀溶液服从理想溶液所遵循的规律。表面活性剂在溶液表面的吸附量随溶液浓度增高而增多,当浓度达到或超过某值后,吸附量不再增加,这些过多的表面活性剂分子在溶液内是杂乱无章的,抑或以某种有规律的方式存在。实践和理论均表明,它们在溶液内形成缔合体,这种缔合体称为胶束。

临界胶束浓度:表面活性剂在溶液中形成胶束的最低浓度称为临界胶束浓度。

亲水亲油平衡值

表面活性剂要呈现特有的界面活性,必须使疏水基和亲水基之间有一定的平衡。亲水亲油平衡值(Hydrophile-Lipophile Balance),简称H·L·B值,表示表面活性剂的亲水疏水性能,如石蜡HLB值=0(无亲水基)聚乙二醇HLB值=20(完全亲水)。对阴离子表面活性剂,可通过乳化标准油来确定HLB值。HLB值可作为选用表面活性剂的参考依据。HLB值大,表示分子的亲水性强,亲油性弱;反之亲油性强,亲水性弱。

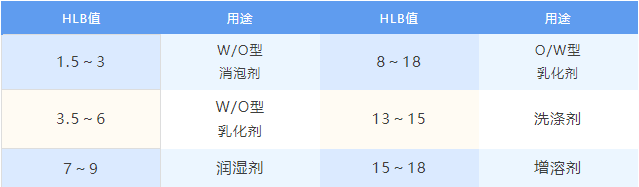

HLB值的规定

HLB值是个相对值,故在制定HLB值时,作为标准,规定无亲水性能的石蜡的HLB值为0,而水溶性较强的十二烷基硫酸钠的HLB值为40。因此表面活性剂的HLB值一般在1~40范围以内。通常来说,HLB值小于10的乳化剂为亲油性的,而大于10的乳化剂则是亲水性的。因此,由亲油性到亲水性的转折点约为10。

根据表面活性剂的HLB值,可大致了解其可能的用途,如表1-3所示。

表1-3 HLB范围及其应用性能

由上表可知,适合于作油包水型乳化剂的表面活性剂的HLB值为3.5~6,而水包油型乳化剂的HLB值为8~18。

亲水基

末端:净洗作用强,润湿性差;中间:相反。

分子量

当HLB值、亲水基、疏水基相同,分子量小,润湿作用好,去污力差;

分子量大,润湿作用差,去污力好。

浊点

对非离子表面活性剂来说,亲水性取决于醚键的多少,醚与水分子的结合是放热反应。

当温度上升,水分子逐渐脱离醚键,而出现混浊现象,刚刚出现混浊时的温度称浊点。此时表面活性剂失去作用。浊点越高,使用的温度范围广。

性质介绍

表面活性剂通过在气液两相界面吸附降低水的表面张力,也可以通过吸附在液体界面间来降低油水界面张力。许多表面活性剂也能在本体溶液中聚集成为聚集体。

囊泡和胶束都是此类聚集体。表面活性剂开始形成胶束的浓度叫做临界胶束浓度或CMC。当胶束在水中形成,胶束的尾形成能够包裹油滴的核,而它们的(离子/极性)头能够形成一个外壳,保持与水接触。表面活性剂在油中聚集,聚集体指的是反胶束。在反胶束中,头在核,尾保持与油的充分接触。表面活性剂通常分为四大类:阴离子,阳离子,非离子和两性离子(双电子)。表面活性剂系统的热动力学很重要,不论是理论上还是实践上。因为表面活性剂系统代表的是介于有序和无序物质状态之间的系统。表面活性剂溶液可能含有有序相(胶束)和无序相(自由表面活性剂分子和/或离子)。胶束——表面活性剂分子的亲脂尾端聚于胶束内部,避免与极性的水分子接触;分子的极性亲水头端则露于外部,与极性的水分子发生作用,并对胶束内部的憎水基团产生保护作用。形成胶束的化合物一般为两亲分子,因此一般胶束除可溶于水等极性溶剂以外,还能以反胶束的形式溶于非极性溶剂中。

常用的洗涤剂能够提高水在土壤中的渗透能力,但是效果仅仅持续数日(许多标准洗衣粉含有一定量的化学品,比如钠和溴,由于它们会破坏植物,不适于土壤)。商业土壤润湿剂会持续起效果一段时间,最终还是会被微生物降解。然而,有一些会对水生物的生物循环产生影响,因此必须小心防止这些产品流入地表径流,过量产品不应该洗消。

影响洗涤作用的因素

表面活性剂在界面上的定向吸附以及表面(界面)张力的降低是液体或固体污垢去除的主要因素。但洗涤过程较为复杂,即使同一类洗涤剂的洗涤效果还受到其他许多因素的影响。这些因素包括洗涤剂的浓度﹑温度﹑污垢的性质﹑纤维的种类﹑织物的组织结构等。

表面活性剂的浓度

溶液中表面活性剂的胶束在洗涤过程中起到重要作用。当浓度达到临界胶束浓度(cmc)时,洗涤效果急剧增加。因此溶剂中洗涤剂的浓度应高于cmc值,才有良好的洗涤效果。但是当表面活性剂的浓度高于cmc值后,洗涤效果递增就不明显了,过多的增加表面活性剂的浓度是没有必要的。

借助增溶作用去除油污时,即使浓度在cmc值以上,增溶作用仍随表面活性剂浓度的提高而增加。这时就宜在局部集中使用洗涤剂,例如在衣服的袖口和衣领处污垢较多,洗涤时可先涂沫一层洗涤剂,以提高表面活性剂对油污的增溶效果。

温度对去污作用有很重要的影响

总的来说,提高温度有利于污垢的去除,但有时温度过高也会引起不利因素。

温度提高有利于污垢的扩散,固体油垢在温度高于其熔点时易被乳化,纤维也因温度提高而增加膨化程度,这些因素都有利于污垢的去除。但是对于紧密织物,纤维膨化后纤维之间的微隙减小了,这对污垢的去除是不利的。

温度变化还影响到表面活性剂的溶解度﹑cmc值﹑胶束量大小等,从而影响洗涤效果。长碳链的表面活性剂温度低时溶解度较小,有时溶解度甚至低于cmc值,此时就应适当提高洗涤温度。温度对cmc值及胶束量大小的影响,对于离子型和非离子型表面活性剂是不同的,对离子型表面活性剂,温度升高一般能使cmc值上升而胶束量减小,这就意味着在洗涤溶液中要提高表面活性剂的浓度。对于非离子型表面活性剂,温度升高,导致其cmc值减小,而胶束量显著增加,可见适当提高温度,有助于非离子型表面活性剂发挥其表面活性作用。但温度不宜超过其浊点。

总之,最适宜的洗涤温度与洗涤剂的配方及被洗涤的对象有关。有些洗涤剂在室温下就有良好的洗涤效果,而有些洗涤剂冷洗和热洗的去污效果相差很多。

泡沫

人们习惯上往往把发泡能力与洗涤效果混为一谈,认为发泡力强的洗涤剂洗涤效果好。研究结果表明,洗涤效果与泡沫的多少并没有直接关系。例如,用低泡洗涤剂进行洗涤,其洗涤效果并不比高泡洗涤剂差。

泡沫虽与洗涤没有直接关系,但在某些场合下,泡沫还是有助于去除污垢的,例如,手洗餐具时洗涤液的泡沫可以将洗下来的油滴携带走。擦洗地毯时,泡沫也可以带走尘土等固体污垢粒子,地毯污垢中尘土占很大比例,因此地毯清洗剂应具有一定的发泡能力。

发泡力对于洗发香波也是重要的,洗发或沐浴时液体产生的细密泡沫使人感到润滑舒适。

纤维的品种和纺织品的物理特性

除了纤维的化学结构影响污垢的黏附和去除外,纤维的外观形态以及纱线和织物的组织结构对污垢去除的难易均有影响。

羊毛纤维的鳞片和棉纤维弯曲的扁平带状结构比光滑的纤维更易积累污垢。例如,沾在纤维素膜(黏胶薄膜)上的炭黑容易去除,而沾在棉织物上的炭黑就难以洗脱。又如聚酯的短纤维织物比长纤维织物容易积聚油污,短纤维织物上的油污也比长纤维织物上的油污难以去除。

紧捻的纱线和紧密织物,由于纤维之间的微隙较小,能抗拒污垢的侵入,但同样也能阻止洗涤液把内部污垢排除出去,故紧密织物开始时抗污性好,但一经沾污洗涤也比较困难。

水的硬度

水中Ca2+﹑Mg2+等金属离子的浓度对洗涤效果的影响很大,特别是阴离子表面活性剂遇到 Ca2+﹑Mg2+离子形成的钙﹑镁盐溶解性均较差,会降低它的去污能力。在硬水中即使表面活性剂的浓度较高,其去污效果仍比在蒸馏中差得多。要使表面活性剂发挥最佳洗涤效果,水中 Ca2+离子浓度要降到1×10-6mol/L(CaCO3要降到0.1mg/L)以下。这就需要在洗涤剂中加入各种软水剂。